「響けわれらが声」、これは今回の展示を開催するにあたり、紹介するポスター全体をまとめることのできるキャッチフレーズは何かと考えていたときに、思いついたものです。直接的には、展示チラシにも引用した無名の女性による短歌「思はざるまでにわが声美しき労働歌を庁舎の壁に響かす」(宮野きくゑ)がヒントになっています。戦後間もない時期におそらく公務員として働いていた一人の女性が歌う労働歌、それが壁に響いて無数の声と唱和する風景を、ポスターという音のない資料から浮かび上がらせたい、これが本展示の目的でした。

「労働」は生活に直結する営みのため、各時代で展開された「労働」をめぐる議論は、人々がどのように生きようとしたのか、限られた生を生きつくすことへの希望が反映されています。そして、「生きること」はつねに自分の「声」を他者へ、ときには社会へと伝えることでもあります。今回、展示したポスターのほとんどは戦後間もない時期から 1960 年代までに発表されました。当時はまだメディアの多くは新聞やテレビといった公共性の高い性格を持ち、個人が自分の声を伝える手段はきわめて限定されていました。にもかかわらず、ここに紹介した約 40 点のポスターから聞こえてくる「声」の力強さは、「生きること」への希望に支えられていたことを示すものではないでしょうか。

ひるがえって、21 世紀に生きるわたしたちは、今やSNSといった私的なつぶやきを無数の他者へと届ける手段を持つにもかかわらず、そこから聞くことのできる「声」はか細く、対話を拒む頑なさが強いものとなっています。「労働」のかたちが多様化しても、たった一人で働くことは不可能なように、「声」をだすことなく生きていくこともできません。

この展示に足を運んでくださった皆さんが、ここに響く「労働者」たちの声を聞き取ることで、皆さんご自身の「声」を他者へ、そして社会へと響かすことのできる可能性に気付いてもらえたら、企画者としてこんなに嬉しいことはありません。

最後となりましたが、本展示にあたりキュレーションのご協力を全面的にいただいた、東京大学駒場博物館の折茂克哉さんに、心からの御礼をお伝え申し上げます。

早稲田大学文学学術院 鈴木貴宇(代表・文責)

東京大学大学院総合文化研究科 清水剛

法政大学大原社会問題研究所 榎一江

*本展示は科研費基盤(C)「戦後日本における労働者像の生成と文化に関する総合的研究」(22K01842)の研究成果です。

労働者の妻として

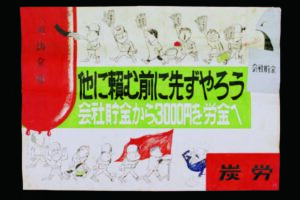

ポスター33

【タイトル】他に頼む前に先ずやろう 会社貯金から3000円を労金へ

【タイトル】他に頼む前に先ずやろう 会社貯金から3000円を労金へ

【Title】Let’s take an action before asking others. Transfer 3000yen of your saving from the company bank to the Labor Bank. Japan Coal Miners’ Union (Tanro)

【人名・団体名】日本炭鉱労働組合/炭労

【Organizations/Names】Japan Coal Miners’ Union

【作成日】19–

【資料の大きさ】53cmx38cm

【請求記号】PB0088

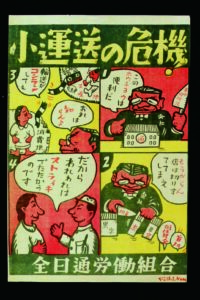

ポスター34

【タイトル】小運送の危機!

【タイトル】小運送の危機!

【Title】Crisis of Small-scale transportation companies! All Nittu Union

【人名・団体名】全日通労働組合

【Organizations/Names】All Nittu Union

【作成日】19–

【資料の大きさ】37cmx54cm

【請求記号】PB0251

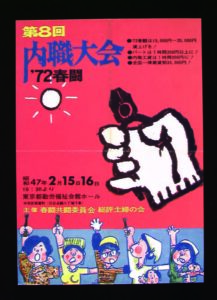

ポスター35

【タイトル】第8回内職大会

【タイトル】第8回内職大会

【Title】The 8th Convetion of Homemakers. Spring Offensive Joint Struggle Committee

【人名・団体名】春闘共闘委員会/総評主婦の会

【Organizations/Names】General Council of Trade Unions of Japan

【作成日】1972.02.15・16

【資料の大きさ】36cmx51cm

【請求記号】PB0966

【解説】

ポスターには、⾵刺のきいた漫画がよく使われた。会社貯⾦から労働⾦庫への預⾦を呼び掛けた炭労のポスターには、かっぽう着姿の⼦供連れの⼥性が描かれる。⽯炭から⽯油へのエネルギー政策の転換に際し、⼤規模な闘争を展開した炭労は労働運動に重要な役割を果たした。

男性の⽣産者と⼥性の消費者が⼿を結ぶのは、1946 年に結成された全⽇通労働組合(組合員12 万⼈)のポスター㉞だ。1948 年に集中排除法(⽇通の分割案)の適⽤を受け、それに乗じた⾸切りや賃⾦カットに初の波状ストを実施したころのものと推定される。

家族ぐるみの闘争を推進した総評は、「主婦の会」を設けて労働者の妻を組織した。⼦供を抱え、夫の低賃⾦のために内職を余儀なくされる現状に声を上げた労働者とその妻たちの声は、やがて企業の福利厚⽣や国家の税・社会保障といった制度に反映されていく。「⼥⼦労働者」として働き続けた⼥性の声はかき消されたまま、「⼥性活躍」が求められる今⽇に⾄ったというのは⾔い過ぎであろうか。

(解説:榎一江)

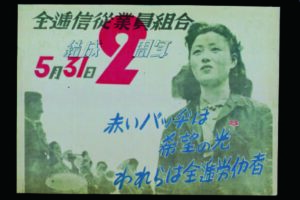

われら働くもの

ポスター28

【タイトル】全逓結成2周年

【タイトル】全逓結成2周年

【Title】The Second Year Anniversary of Japan Postal Workers’ Union (Zentei). Japan Postal Workers’ Union

【人名・団体名】全逓信従業員組合/全逓

【Organizations/Names】Japan Postal Workers’ Union

【作成日】1947.05.31

【資料の大きさ】59cmx42cm

【請求記号】PB0368

ポスター29

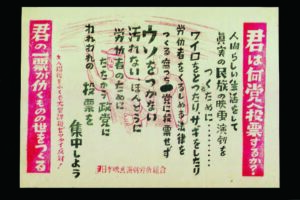

【タイトル】君は何党へ投票するか?

【タイトル】君は何党へ投票するか?

【Title】Which party are you voting? Japan Motion Picture and Theatrical Worker’s Union

【人名・団体名】日本映画演劇労働組合/日映演

【Organizations/Names】Japan Motion Picture and Theatrical Worker’s Union

【作成日】1949

【資料の大きさ】36cmx26cm

【請求記号】PB0164

ポスター30

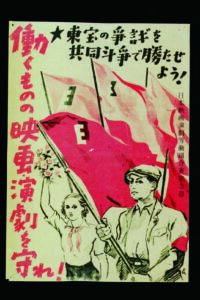

【タイトル】働くものの映画演劇を守れ! 東宝の争議を共同斗争で勝たせよう!

【タイトル】働くものの映画演劇を守れ! 東宝の争議を共同斗争で勝たせよう!

【Title】Protect the workers’ motion picture and theater. Japan Motion Picture and Theatrical Worker’s Union

【人名・団体名】日本映画演劇労働組合/日映演/東宝

【Organizations/Names】Japan Motion Picture and Theatrical Worker’s Union

【作成日】1948

【資料の大きさ】26cmx36cm

【請求記号】PB0171

ポスター31

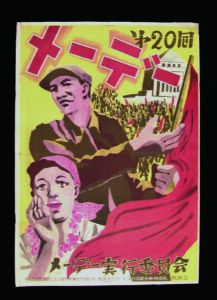

【タイトル】第20回メーデー

【タイトル】第20回メーデー

【Title】The 20th Mayday. Executive Committee for Mayday

【人名・団体名】メーデー実行委員会

【Organizations/Names】Mayday Organizing Committee

【作成日】1949

【資料の大きさ】55cmx79cm

【請求記号】PB0537

ポスター32

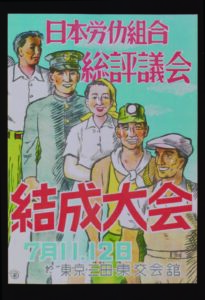

【タイトル】日本労働組合総評議会結成大会

【タイトル】日本労働組合総評議会結成大会

【Title】The Founding Convention of General Council of Trade Unions of Japan. June 11-12. General Council of Trade Unions of Japan (Sohyo)

【人名・団体名】日本労働組合総評議会/総評

【Organizations/Names】General Council of Trade Unions of Japan (Sohyo)

【作成日】1950.07.11-12

【資料の大きさ】37cmx52cm

【請求記号】PB0023

【解説】

1947 年から50 年にかけて描かれたこれらのポスターは、男性と⼥性をともに描き、「われら働くもの」の団結を訴えている点に特徴がある。「君の⼀票が働くものの世をつくる」というメッセージは、戦後はじめて参政権を⾏使した⼥性たちにより響いただろう。⼥性の写真を⼤きく掲載した全逓信従業員組合は、1946 年に逓信省の職員により結成されたが、電信電話事業も含む組合員約40万⼈には多くの⼥性が含まれていた。ただし、男⼥ペアを描く際に、男性が⾚い旗をもち、⼥性が花とともに描かれる構図は、明確な性別役割分業を⽰している。

⽇本労働組合総評議会(総評)の結成⼤会では、⼯場や炭鉱で働く男性労働者に加え、⼥性、制服姿の男性、⽩髪のホワイトカラーといった多様な労働者像が描かれた。笑みをたたえる労働者像はいかにも穏健な組合活動を連想させるが、すぐに左傾化して闘争姿勢を強め、GHQ の後押しで結成された総評が「ニワトリからアヒルへ」転化したと評された。

(解説:榎一江)

働く婦人

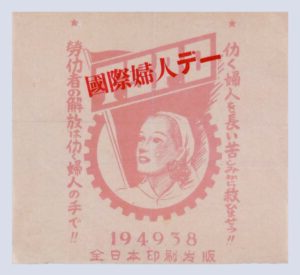

ポスター25

【タイトル】国際婦人デー

【タイトル】国際婦人デー

【Title】Internatinoal Women’s Day

【人名・団体名】全日本印刷出版

【Organizations/Names】Zennihon Insatsu Shuppan

【作成日】1949.03.08

【資料の大きさ】17.5cmx16.0cm

【請求記号】PB2504

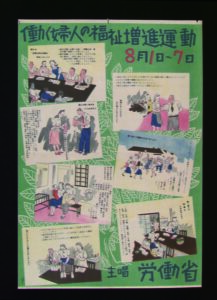

ポスター26

【タイトル】働く婦人の福祉増進運動

【タイトル】働く婦人の福祉増進運動

【Title】The movement to promote the welfare of working women. Ministry of Labor

【人名・団体名】労働省

【Organizations/Names】Ministry of Labor

【作成日】1949

【資料の大きさ】35cmx51cm

【請求記号】PB0950

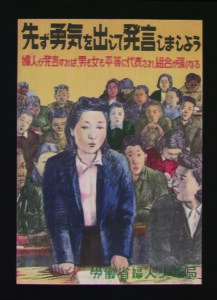

ポスター27

【タイトル】先ず勇気を出して発言しましょう

【タイトル】先ず勇気を出して発言しましょう

【Title】Let us pluck up and express our opinions. Ministry of Labor, Bureau of Women and Youths

【人名・団体名】労働省婦人少年局

【Organizations/Names】Ministry of Labor, Bureau of Women and Youths

【作成日】1949

【資料の大きさ】36cmx52cm

【請求記号】PB0949

【解説】

3⽉8⽇を「国際⼥性デー」とし、⼥性の地位向上を⽬指す取り組みは1975 年に国連が制定したものだが、その起源は古い。⽇本では、1923 年に社会主義⼥性解放運動の担い⼿によって始まった。

堺真柄ら4 ⼈が世話⼈となり、1921 年に⽇本初の社会主義婦⼈団体として結成された「⾚瀾会」は、⼥性として初めて第2 回メーデーに参加するなど積極的に活動したが、会員の検挙により1 年⾜らずで⾃然消滅し、1923 年3 ⽉8 ⽇の第1 回国際婦⼈デーを期して結成された「⼋⽇会」に引き継がれた。

「⾚瀾会」結成時に顧問格で参加し、この運動を推進した⼭川菊栄(1890−1980)は、戦後社会党に⼊党し、⽚⼭内閣のもとで新設の労働省の初代婦⼈少年局⻑に就任した。労働省婦⼈少年局では、「働く婦⼈の福祉増進運動」を展開し、「先ず勇気を出して発⾔しましょう」と呼び掛けた。敗戦後の「⺠主化」は、労働者や⼥性の権利が⼗分に認められていない時代を⽣き抜いた活動家により主導され、⼒強く発進したのである。

(解説:榎一江)

働く女性たちよ、立ち上がれ―労働運動の興隆と「女子労働者」への期待―

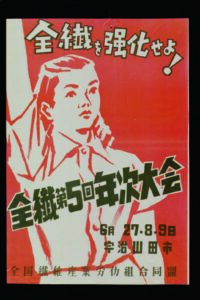

【タイトル】全繊第5回年次大会

【タイトル】全繊第5回年次大会

【Title】The Fifth Annual Convention, Uji-Yamada. National Federation of Textile Industry Workers Unions

【人名・団体名】全国繊維産業労働組合同盟/全繊同盟

【Organizations/Names】National Federation of Textile Industry Workers Unions

【作成日】1950.06.27-29

【資料の大きさ】37cmx54cm

【請求記号】PB0152

若い⼥性が⾼く右⼿を掲げるこのポスターは、⼤⼿紡績企業で働く労働者を中⼼に1946 年7 ⽉に組織された全繊同盟のもの。働く⼥性の歴史は、繊維産業の⼯場で働く⼥性を描いた「⼥⼯哀史」の世界として知られるが、敗戦後も⾼まる⾐料需要にこたえるべく繊維産業の復興が急がれ、義務教育を終えた⼥性たちが再び⼤量に⼯場労働に従事した。⾐料品配給規則・⾐料切符規則が10 年ぶりに廃⽌されたのは1951 年のことであり、供給不⾜が続いていたのである。この第5回の⼤会では、執⾏部が提案した総評加盟⽅針が時期尚早で保留となった。1954 年には、「⼈権争議」とも呼ばれた近江絹⽷争議で注⽬され、記録映画「⽴ち上がる⼥⼦労働者」も製作された。敗戦後の「⼥⼦労働者」に期待されたのは「農村⽣活の封建制の打破」であり、進歩してゆく社会に適応する知識と能⼒を⾝につけ、男⼦と対等の地位をえることであった。男⼥平等の実現は⼥性の努⼒にゆだねられ、⼀部の⼥性がそれに挑んだが、家事も労働もこなす必要に迫られた多くの⼥性たちは、男⼦と対等に働くよりも「結婚退職」して「主婦」になることを選び、できればサラリーマンの妻になりたいと切望するようになったと⾔えよう。

(解説:榎⼀江)

会社人間と主婦

ポスター21

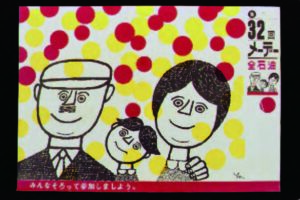

【タイトル】第32回メーデー

【タイトル】第32回メーデー

【Title】The 32nd Mayday. All Oil Industry Workers Union

【人名・団体名】全石油

【Organizations/Names】Zensekiyu

【作成日】1961

【資料の大きさ】52cmx37cm

【請求記号】PB0526

ポスター22

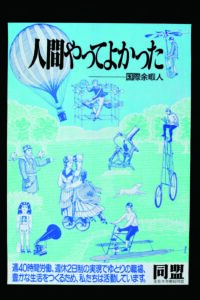

【タイトル】人間やってよかった

【タイトル】人間やってよかった

【Title】Glad to be human. Japanese Federation of Trade Unions (Sodomei)

【人名・団体名】全日本労働総同盟/同盟

【Organizations/Names】Japanese Federation of Trade Unions (Sodomei)

【作成日】不明(1970年代後半から80年代初頭?)

【資料の大きさ】52cmx73cm

【請求記号】PB0307

ポスター23

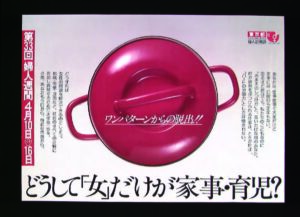

【タイトル】第33回婦人週間-どうして「女」だけが家事・育児?

【タイトル】第33回婦人週間-どうして「女」だけが家事・育児?

【Title】The 33rd Week for Women, why do ‘only women’ do domestic chores and raise children? Tokyo Metropolitan Government

【人名・団体名】東京都婦人計画課

【Organizations/Names】Metropolitan Government of Tokyo Women‘s Planning Section

【作成日】1981

【資料の大きさ】51cmx36cm

【請求記号】PB0955

ポスター24

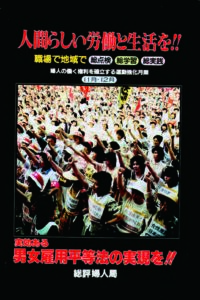

【タイトル】人間らしい労働と生活を!

【タイトル】人間らしい労働と生活を!

【Title】We demand decent working conditions and living standards. The Women’s Section, General Council of Trade Unions of Japan (Sohyo)

【人名・団体名】日本労働組合総評議会/総評婦人局

【Organizations/Names】General Council of Trade Unions of Japan (Sohyo)

【作成日】1985?

【資料の大きさ】42cmx59cm

【請求記号】PB0298

【解説】

⾼度成⻑期に⼊り、労働者は経営者と闘いながらもある程度安定した⽣活を営むことが出来るようになってきた。しかし、このような安定した⽣活は、労働者である男性がしばしば私⽣活を犠牲にしながら会社の為に働くという「会社⼈間」化と引き換えであった。また、このような会社⼈間化は、その配偶者である⼥性が家庭に関する⼀切のことを担う「主婦」化をもたらし、家庭⽣活に様々な⽭盾を引き起こすことになる。

このような家族像の下では、全ての家族が会社と関わることになる。32 回メーデーのポスター㉑と「みんなそろって(メーデーに:引⽤者注)参加しましよう」というフレーズは、全ての家族が会社に関わっていることを前提としている。⼀⽅で、そのような家族のあり⽅は、⽗親の働きすぎや⺟親への家事・育児の押し付けをもたらした。その⽭盾を少しでも解消するために、「⼈間らしい労働と⽣活」を求め、男⼥の平等を⽬指すことになる。

(解説:清水剛)

生活防衛

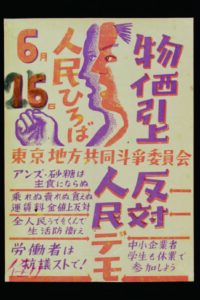

ポスター16

【タイトル】物価引上反対人民デモ

【タイトル】物価引上反対人民デモ

【Title】Demonstration against the increase of commodity prices. Tokyo Regional Council for Joint Struggle

【人名・団体名】東京地方共同斗争委員会

【Organizations/Names】Tokyo Regional Council for Joint Struggle

【作成日】1948,06,25?

【資料の大きさ】38cmx54cm

【請求記号】PB0055

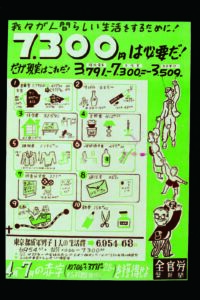

ポスター17

【タイトル】全官労壁新聞

【タイトル】全官労壁新聞

【Title】All Public Service Workers‘ Unions Wall Newspaper. All Public Service Workers’ Unions, Japan Federation of National Service Employees Union

【人名・団体名】全官公庁労働組合/全官労

【Organizations/Names】All Public Service Workers‘ Union

【作成日】1940年代後半

【資料の大きさ】38cmx53cm

【請求記号】PB0270

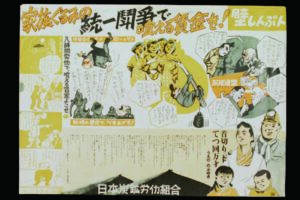

ポスター18

【タイトル】壁しんぶん 家族ぐるみの統一闘争で喰える賃金を!

【タイトル】壁しんぶん 家族ぐるみの統一闘争で喰える賃金を!

【Title】Wall Newspaper, Let’s win wages with which we can make a living through the unified struggle involving family members. Japan Coal Miners’ Union (Tanro)

【人名・団体名】日本炭鉱労働組合/炭労

【Organizations/Names】Japan Coal Miners’ Union

【作成日】1953.11.12

【資料の大きさ】54cmx38cm

【請求記号】PB0087

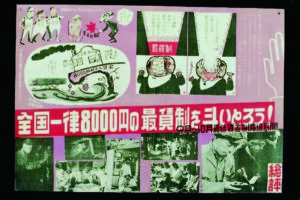

ポスター19

【タイトル】全国一律8.000円の最賃制を斗いとろう!

【タイトル】全国一律8.000円の最賃制を斗いとろう!

【Title】Let’s win the nationally-uniform minimum wages of 8000 yen through our struggles! General Council of Trade Unions of Japan (Sohyo)

【人名・団体名】日本労働組合総評議会/総評

【Organizations/Names】General Council of Trade Unions of Japan (Sohyo)

【作成日】1958(?)

【資料の大きさ】74cmx52cm

【請求記号】PB0292

ポスター20

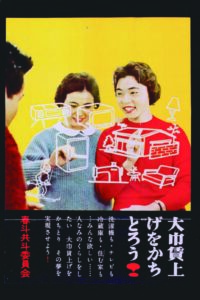

【タイトル】大巾賃上げをかちとろう!

【タイトル】大巾賃上げをかちとろう!

【Title】Let us win a large-scale wage increase. Shunto (Spring Offensive) Joint Struggle Committee

【人名・団体名】春斗共斗委員会

【Organizations/Names】Shunto (Spring Offensive) Joint Struggle Committee

【作成日】1960年代半ば?【資料の大きさ】36cmx52cm

【請求記号】PB0436

【解説】

既に触れたように、労働者が⽣きていくためにはまず⽣活費を確保しなくてはならなかった。これらのポスターに出てくる「喰える賃⾦」、あるいは「⼈間らしい⽣活」に全く⾜りない賃⾦、という⾔葉は、当時の労働者が⽣きるために闘わなければいけなかった状況を⽰している。この当時はインフレに対応して物価統制が⾏われていたが、しばしばその引上げがあり、労働者の⽣活を脅かした。ポスター⑯中の「物価引上反対⼈⺠デモ」はおそらく1948 年6 ⽉25 ⽇の物価引上げ反対⼈⺠⼤会を指すと思われるが、この時には5 万⼈以上の⼈が参加したとされる。

このような状況を踏まえて、⽉額8,000 円の最低賃⾦の確⽴を⽬指して労働者が動き出す。結果として1959 年に最低賃⾦法が制定されるが、最低賃⾦の⽔準は必ずしも⾼くはなかった。さらに、1960 年代には⽣きるだけでなく洗濯機やテレビ、冷蔵庫等の「⼈なみのくらし」のための賃上げが⽬指されることになる。

(解説:清水剛)

生産復興

ポスター14

【タイトル】唯・一路!要求完徹え!

【タイトル】唯・一路!要求完徹え!

【Title】This is the only way! For the full realization of our demands! The Tsurumi local, Japan shipbuilding workers‘ union

【人名・団体名】日本造船労働組合鶴見造船支部/全造船

【Organizations/Names】The Tsurumi local, Japan shipbuilding workers’ union

【作成日】1948年頃?

【資料の大きさ】38cmx52cm

【請求記号】PB0120

ポスター15

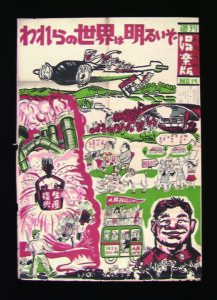

【タイトル】週刊われらの娯楽版 No.19

【タイトル】週刊われらの娯楽版 No.19

【Title】Weekly Our Entertainment No. 19 Japan Wall Newspaper Company

【人名・団体名】日本かべ新聞社

【Organizations/Names】Japan Wall Newspaper

【作成日】1949.01.10

【資料の大きさ】55cmx79cm

【請求記号】PB0829

【解説】

本展⽰の最初でも⽰したように、戦後直後の労働者たちは、⼀⽅で⽣活できるかどうかという困難に直⾯しつつ、他⽅で⽣産を復興させ、新しい⽇本を作り出すという意気込みを持っていた。次の⼆つのポスターは終戦直後のこのような雰囲気を伝えている。

例えば、1948 年頃のものと推定される(全)⽇本造船労働組合鶴⾒造船⽀部によるポスター⑭の「⽣産復興え! 祖国独⽴え! 働けるだけの賃⾦を!」というフレーズは働くためにはまず⽣きなくてはいけないが、⽣きるだけの賃⾦をもらえるのであれば⾃ら⽣産復興に向けて動き、占領下にある⽇本の独⽴を達成する(1951 年のサンフランシスコ平和条約により主権回復)という意気込みが⾒てとれる(なお、「⽣産復興え!」の「え」は誤植ではなく、⾳に合わせて表記をするという当時⾒られた⾵潮による)。

2枚⽬のポスター⑮は⽣産復興からさらに⼗分な⾷事、住宅、職、そして安価な移動(⼈⺠バス!)が確保される未来を描いている。「⼈⺠政府バンザイ!」というフレーズも社会主義的あるいは共産主義的な意味でのユートピアの到来を思わせる。「われらの世界は明るいぞ」という⾔葉とともに、当時の⼈々の未来に向けた希望を描いている。

(解説:清水剛)

生産復興を進める労働者たち

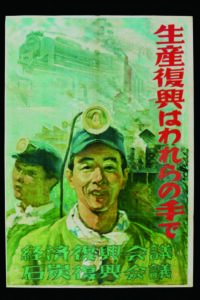

【タイトル】生産復興はわれらの手で

【Title】Production should be recoverd by ourselves. The Council of Economic Recovery, The Council of Coal Production Recovery

【人名・団体名】経済復興会議/石炭復興会議

【Organizations/Names】Economic Recovery Council, Coal Recovery Council

【作成日】19–

【資料の大きさ】54cmx78cm

【請求記号】PB0356

「我が国の労働組合は⼀年有半の試練を経て偉⼤なる成⻑をとげ破滅のふちにある⽇本を救う為今や⼀⼤躍進の時期に当⾯するに⾄つた。われわれ労働者こそ産業復興の先頭に⽴ち、その主導性を確保しなければ⺠族の危機を救うことができない。」(国鉄労働組合第⼀回全国⼤会「宣⾔」, 1947 年)。

戦後直後には経済的な混乱と⾷糧不⾜による飢餓に⾒舞われる⼀⽅で、GHQ の労働改⾰により労働者の地位の向上が実現した。この結果、労働者は⽣活のために経営者と争う⼀⽅で、労働者⾃⾝が経営に関与し、主体的に経済復興を担おうとしていた。このような動きの⼀つが、1947 年の労使協調による経済復興を⽬的とした経済復興会議、及びその産業別組織としての⽯炭復興会議等の設⽴である。しかし、労使の路線対⽴からこれらの会議体は翌1948 年には事実上解散してしまい、1952 年の電産(⽇本電気産業労働組合)・炭労(⽇本炭鉱労働組合)ストに⾒られるような激しい労働紛争の時代に⼊っていく。

本ポスターでは、中央に炭鉱労働者、上部に蒸気機関⾞、背景には溶鉱炉らしきものを含む⼯場が描かれている。⽯炭は当時のほぼ唯⼀のエネルギー源であり、また製鉄の原料でもあり、経済復興の中⼼となる産業であった。⽯炭産業の復興から労働者が⾃ら経済復興を進めようという意気込みがうかがえる。

(解説:清⽔剛)

「正しさ」の主張と圧力

ポスター10

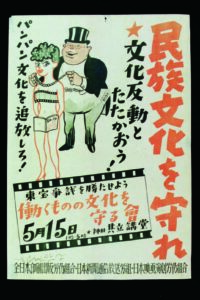

【タイトル】民族文化を守れ 東宝争議を勝たせよう

【タイトル】民族文化を守れ 東宝争議を勝たせよう

【Title】Protect ethnic culture. Support Toho union to win over the fight. Japan Motion Picture and Theatrical Worker’s Union

【人名・団体名】全日本印刷出版労働組合/日本新聞通信放送労働組合/日本映画演劇労働組合/東宝

【Organizations/Names】All-Japan Printing and Publishing Wokers’ Union

【作成日】1948.05.15

【資料の大きさ】38cmx54cm

【請求記号】PB0169

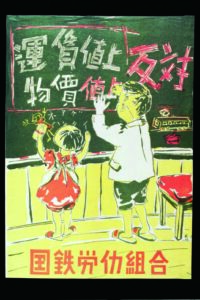

ポスター11

【タイトル】運賃値上、物価値上反対

【タイトル】運賃値上、物価値上反対

【Title】We oppose increases in train fare and price. The Japan National Railway Workers’ Union (Kokuro)

【人名・団体名】国鉄労働組合/国労

【Organizations/Names】The Japan National Railway Workers’ Union (Kokuro)

【作成日】19–

【資料の大きさ】38cmx53cm

【請求記号】PB0229

ポスター12

【タイトル】同盟ニュース漫画版 第二九号

【タイトル】同盟ニュース漫画版 第二九号

【Title】Domei News Manga version. Issue 29. Domei News Company

【人名・団体名】同盟ニュース社

【Organizations/Names】Domei News Company

【作成日】1948.08.20

【資料の大きさ】36cmx26cm

【請求記号】PB0814

ポスター13

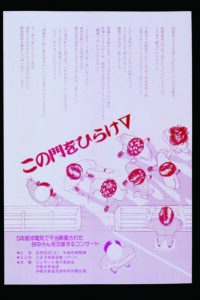

【タイトル】この門をひらけⅤ 沖電気争議

【タイトル】この門をひらけⅤ 沖電気争議

【Title】Open this gate, the labor dispute at Oki Electronics. The Organization of Striking Workers of Oki Electronics

【人名・団体名】沖電気争議団

【Organizations/Names】The Organization of Striking Workers of Oki Electronics

【作成日】1986.09.20

【資料の大きさ】42cmx60cm

【請求記号】PB0137

【解説】

労働組合の基本的な原理は、対等な労使関係に基づく労働条件の改善である。戦後⽇本の経験した⺠主化は、個⼈が⽣を追求するにあたり労働を通じての⾃⼰実現を、性別や出⾝に関係なく理念上は可能にしたと⾔える。しかし、その実践は同時に「正しさ」という社会規範と、組織への参加を前提とする排他性も伴うものだった。正社員というメンバーシップの獲得を要件とする企業別組合は、組織から孤⽴した個⼈を労働者として包摂することが難しい。それは「同質性」を不可避的に⽣じさせる要件でもあった。ここに挙げるポスターは、そうした価値観の反映が読み取れるものだ。社会秩序を乱すものを「パンパン」と表象することで、性的規範に沿わない⼥性が排除の対象として共有されていたことを伝える⑩や、⼦供たちが運賃値上げに反対する国鉄労組のポスターは、「家族」という単位が戦後⽇本社会のメンバーシップだった現実を象徴しよう。不当解雇を訴える沖電気争議のポスターは、「労働組合」から⾒放された個⼈を守るため、組合の枠を越えて結集を呼びかけたものである。

(解説:鈴木貴宇)

戦う労働者たち―あるいは理想化された労働者イメージの登場―

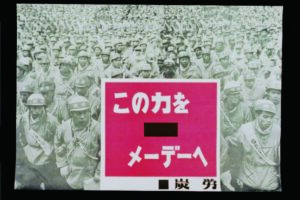

ポスター8

【タイトル】この力をメーデーへ

【タイトル】この力をメーデーへ

【Title】Take this power to Mayday. Japan Coal Miners’ Union (Tanro)

【人名・団体名】日本炭鉱労働組合/炭労

【Organizations/Names】Japan Coal Miners’ Union

【作成日】19–

【資料の大きさ】52cmx36cm

【請求記号】PB0089

ポスター9

【タイトル】三池炭鉱労働組合

【タイトル】三池炭鉱労働組合

【Title】Miike Mine Labor Union. Miike Mine Labor Union

【人名・団体名】三池炭鉱労働組合

【Organizations/Names】Miike Coal Miners’ Union

【作成日】19–

【資料の大きさ】77cmx54cm

【請求記号】PB0352

【解説】

経済成⻑が安定期に⼊った1970 年前後、主に左翼系⽂化⼈の間で「労働者」のイメージを共有することの困難が議論される。現実に存在する労働者と、既存社会の改⾰主体として期待される「労働者」の乖離が決定的となる時期が、1960 年代から70 年代だった。資本への抵抗と階級闘争の担い⼿として労働者像が象られる契機となった出来事の⼀つが、1959 年から60 年にかけて起きた三池争議である。⽯炭から⽯油へのエネルギー⾰命が展開された当時、⽯炭とその供給地だった炭鉱は⼤幅な⼈員削減に直⾯する。企業整備の⽬的で通達された指名解雇に対して、もっとも激しい抵抗を⽰した労組がここに挙げた⑨の三池炭鉱労組だった。⑧も全国の炭鉱労働者を組合員とする⽇本炭鉱労働組合のものである。どちらも勇ましい男性労働者像を前⾯に打ち⽴てているが、その⼒強さは現実からの遊離と孤⽴を背後に抱えたものでもあった。

(解説:鈴木貴宇)

若く明るい労働者たち

ポスター4

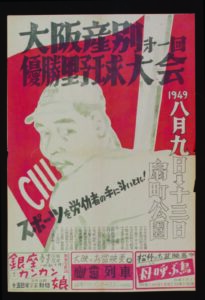

【タイトル】大阪産別第一回優勝野球大会 全逓中郵支部他20組合

【Title】The First Baseball Match sponsored by Osaka Branch of Congress of Industrial Unions of Japan. Congress of Industrial Unions of Japan, Central Office Local of Postal Workers’ Union and other twenty unions (Sanbetsu Kaigi)

【人名・団体名】全日本産業別労働組合会議/産別会議/全逓中郵支部

【Organizations/Names】All Japan Congress of Industrial Unions, Japan Postal Workers’ Union,

【作成日】1949.08.09-13

【資料の大きさ】37cmx54cm

【請求記号】PB0006

【画像】

ポスター5

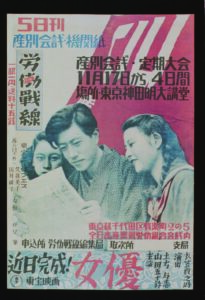

【タイトル】産別会議・定期大会,産別会議機関紙「労働戦線」

【Title】The regular convention,Rodo Sensen (Labor Front), the newspaper of Congress of Industrial Unions of Japan. Congress of Industrial Unions of Japan (Sanbetsu Kaigi)

【人名・団体名】全日本産業別労働組合会議/産別会議

【Organizations/Names】Congress of Industrial Unions of Japan (SanbetsuKaigi)

【作成日】1947.11.17

【資料の大きさ】36cmx53cm

【請求記号】PB0011

ポスター6

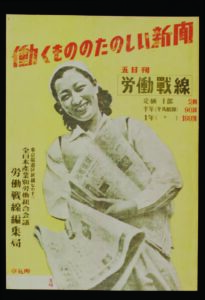

【タイトル】働くもののたのしい新聞「労働戦線」

【Title】Rodo Sensen (Labor Front), a fun-to-read newspaper for working people. Congress of Industrial Unions of Japan (Sanbetsu Kaigi)

【人名・団体名】全日本産業別労働組合会議/産別会議

【Organizations/Names】Congress of Industrial Unions of Japan (SanbetsuKaigi)

【作成日】194-

【資料の大きさ】37cmx52cm

【請求記号】PB0012

ポスター7

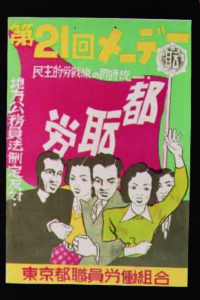

【タイトル】第21回メーデー

【Title】The 21st Mayday Tokyo Metropolitan Government Workers’ Union

【人名・団体名】東京都職員労働組合/都職労

【Organizations/Names】Tokyo Metropolitan Government Workers’ Union

【作成日】1950

【資料の大きさ】37cmx54cm

【請求記号】PB0503

【解説】

「若く明るい歌声に」と⾼らかに戦後の希望を歌い上げた「⻘い⼭脈」は1949(昭和24)年に登場する。GHQの占領下にあった当時の⽂化は、勝者にして「⺠主主義」の⼿本とされたアメリカに強く影響されることになった。ここに紹介するポスターはどれも「笑顔」の若い労働者と、映画という⼤衆⽂化との接点が顕著である。④は戦前から親しまれてきた野球というアメリカ由来のスポーツが、「健康な⾝体」への憧れとして労働者像に集約したものだ。⑦のポスターは、ホワイトカラーの男⼥が同列に並ぶ点でも「戦後⺠主主義」的だが、⼥性のファッションが当時の流⾏を鮮やかに切り取っている点にも注⽬したい。労働運動が階級闘争とは異なる位相で浸透していく事態が、その後の学⽣運動や若者⽂化の⼟壌となったと⾔えるだろう。男⼥平等という感覚が広く共有され、そこに希望が託された時期は、占領期という限られた時代だったのかもしれない。

(解説:鈴木貴宇)

私的幸福の追求―家族の構築、あるいは労働者から消費者へ―

ポスター 1

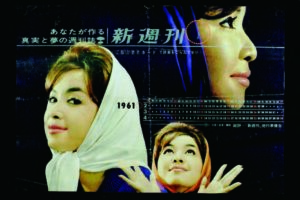

【タイトル】新週刊

【Title】New Weekly Journal (Sohyo’s magazine). General Council of Trade Unions of Japan (Sohyo)

【人名・団体名】日本労働組合総評議会/総評「新週刊」発行準備会

【Organizations/Names】General Council of Trade Unions of Japan (Sohyo)

【作成日】1961

【資料の大きさ】73cmx52cm

【請求記号】PB0299

ポスター 2

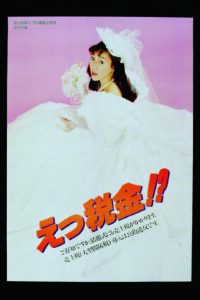

【タイトル】えっ税金!?

【Title】Tax, what!? Council of Churitsu Labour Unions

【人名・団体名】中立労働組合連絡会議/中立労連

【Organizations/Names】Council of Independent Labour Unions

【作成日】19–

【資料の大きさ】52cmx73cm

【請求記号】PB0311

ポスター 3

【タイトル】第50回メーデー

【Title】The 50th Mayday. Executive Committee for Mayday

【人名・団体名】メーデー実行委員会

【Organizations/Names】Mayday Organizing Committee

【作成日】1979

【資料の大きさ】52cmx73cm

【請求記号】PB0559

【解説】

思想としての「戦後⺠主主義」が⽇常的な経験として発動されるとき、それは端的に⾔って「欲望の解放」に集約するものだった。1960(昭和35)年の所得倍増計画を⼀つの指標として、戦後⽇本は経済成⻑と私的欲望の充⾜によりかたどられる「泰平ムード」の時代に⼊っていく。それは「労働者」が「消費者」へと質的な転換を遂げる時期でもあった。

ここに紹介する3点のポスターは、男性的なイメージが先⾏する「労働運動」が、「⼥性」の表象を導⼊することで、「消費者」へと移⾏する様⼦を反映したものである。⼥性ファッション誌と⾒まがう①や、ウェディング・ドレスの⼥性が配置された②は、⼥性たちを「労働者」として描くことのできない当時の現実を⽰してもいよう。③のメーデーに登場する家族像が象徴するように、戦後⽇本社会が広く共有した幸福は、「働く夫と⽀える妻」という、核家族のマイホーム神話によって吸収されたのだった。

(鈴木貴宇)

「みんなサラリーマン」の実態―あるいは「普通」であることの困難―

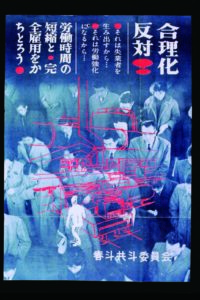

【タイトル】合理化反対!

【Title】We are against rationalization! Shunto (Spring Offensive) Joint Struggle Committee

【人名・団体名】春斗共斗委員会

【Organizations/Names】Shunto (Spring Offensive) Joint Struggle Committee

【作成日】19–

【資料の大きさ】37cmx52cm

【請求記号】PB0435

うなだれて通勤するサラリーマン、そして機械とその操作に携わる男性のイラストが描かれたこのポスターの背景にあるものは、戦後⺠主主義が労使関係にもたらした明暗だ。平等処遇が実現されたことで、労使関係における階層的な格差は縮⼩した。それは「サラリーマン」という「普通」を体現する⽣き⽅が共有される社会の到来でもあった。「もはや戦後ではない」(『経済⽩書』1956 年)という表現は、戦後復興の象徴としてしばしば参照される。そこで告げられた真意は「近代化」の実践による、さらなる経済成⻑の必要性だった。このポスターにある「合理化」は「近代化」と同義だ。技術⾰新によるオートメーションをはじめ、1960年代は「労働」の実感が⾝体感覚から遠くなる時代の始まりでもあった。1950 年代に活況を⾒た労働運動は、⾝分制撤廃が可能とした労働者の連帯意識から⽣まれた。「近代化」を指標とする⽣産性向上の掛け声が社会を覆うようになった⾼度成⻑期、実体としての「労働者」は姿を消し、黙々と職場へと向かう「サラリーマン」が登場しはじめる。ホワイトカラーとブルーカラーが同じ問題を共有するこの⼀枚は、戦後⽇本社会が実現した待遇改善の側⾯を告げるものであると同時に、誰しもが「普通」を追求しなければならない閉塞感を描いたものと⾔えるだろう。

(解説:鈴⽊貴宇)

大原社会問題研究所は、1919 年に倉敷紡績の経営者であった大原孫三郎が「社会問題の解決」を企図して大阪に設立した研究所である。初代所長に東京帝国大学教授の高野岩三郎を迎え、学術的な調査研究を推進するに当たり、「社会問題に関係ある内外図書及び資料を蒐集し広く研究者の便宜を図ること」を事業目的の一つとした。

研究員が海外に渡航して図書の蒐集にあたったのに対し、「資料」として社会運動団体の作成した紙片を蒐集したのは資料室主任・後藤貞治であった。当時は紙くずとしか考えられなかった紙片を集め、ビラは 1 枚 5 銭で購入したという。柱(Post)に張られるためポスターと呼ばれた大型の紙片を含む「資料」はこうして蒐集され、研究所の東京移転に際しても、柏木の土蔵に収められることによって東京大空襲の被害を免れた。

戦後、法政大学と合併した研究所は『日本労働年鑑』刊行のため、社会労働運動資料の収集を継続した。現在、研究所のポスターコレクションは戦前・戦後合わせて 5500 点をこえ、研究所のウェブサイトで検索可能となっている。戦前のポスター2700 点については「OISR.ORG 20 世紀ポスター展」が開催され、法政大学大原社会問題研究所編/梅田俊英著『ポスターの社会史ーー大原社研コレクション』2001 年、ひつじ書房も刊行されている。

これに対し、今回は戦後のポスターを厳選して取り上げる。ポスターを「資料」として蒐集し、後世に残すべく整理・保存に尽力した多くの人々の手によって、我々は当時を生きた「労働者の声」を知ることができる。このポスター展示を通して、戦後日本の労働者像に迫ることができれば幸いである。

(法政大学大原社会問題研究所所長 榎一江)

戦後日本の労働者像に焦点をあてたこの展示開催にあたり、来場者の皆さんにご挨拶の言葉を寄せることを大変に光栄に思っています。法政大学大原社会問題研究所が所蔵する数千点に及ぶポスター資料は、同研究所の貴重なコレクションの一つです。これらの資料を通して、現在に生きる私たちは、日本の労働運動や社会運動が自分たちの世界をどのように想像し、そして将来に築こうとしていた世界のありかたを知ることができるのです。戦後のポスターに特化したこの展示は、この時代に対する私たちの理解を深めるだけではなく、このポスターコレクションが持つ意義を再認識させてくれるでしょう。

私の記憶するかぎり、同研究所がこれらの資料群の整理と公開に着手した時期は、私が第二次世界大戦前の日本における労働運動の研究をしていた頃でした。当時の私が持っていた関心から、戦間期のポスターをいくつか目にし、その力強さとヴァラエティーに圧倒されたことを覚えています。同研究所が主催した国内での展示に加え、数年前にはジョン・ダワーにより創設されたマサチューセッツ工科大学(MIT)のプロジェクト「文化を可視化する Visualizing Cultures」の一環として、クリストファー・ガーティスがオンラインのデジタル・ギャラリーというかたちで素晴らしい解説文を書いています。

https://visualizingcultures.mit.edu/protest_interwar_japan/index.html

正直に告白しますと、これまで戦後日本という時代について研究してきたにもかかわらず、同研究所が所蔵するこれらの戦後ポスターについて、私は十分な注意を払っていませんでした。しかし、本展示でよく考えられたキュレーションの下に配置されたポスターを、先述したガーティスをはじめ、これまでになされた戦前のポスターについての研究を併せて考察することで、戦後という時代にとどまらず、より長い時代区分となる 20 世紀という文脈において、その背景について多くを学べることに気付きました。

私にとって、ここで厳選されたポスター資料が興味深いのは、私が考えるところの「貫戦期」日本から「戦後」日本への転換を示す点にあります。「貫戦期」とは、1920 年代から1950 年代の約30年間を指し、戦争と敗戦という明白な断絶があったにもかかわらず、社会構造や政治経済、そして本展示とも関連の深い社会運動において、重要な連続性が指摘できる時期のことです。具体的に言えば、本展示で紹介されるポスターのうち、1940年代からおよそ1960年までのものは、同研究所が所蔵する戦前のポスターとの共通点が顕著です。このことは、戦闘的な労働者や階級闘争を象徴的に描く、といった視覚的な表現にとどまらず、日本の労働組合が提起した要求の性質についても言うことができるでしょう。今回の展示でも説明されているように、生産から消費へと時代の重点が移り、労働者像が中流階級の「サラリーマン」や働く女性へと変わるにつれ、熾烈を極めた階級闘争の熱が冷めていく様子がわかります。

もちろん、これだけが本展示で紹介されるイメージを解釈するための枠ではありません。来場された皆さんが、鑑賞したうえでご自身の考えを展開されることを願っています。

アンドルー・ゴードン

ハーバード大学 歴史学部教授

東京大学 東京カレッジ 潮田フェロー

(翻訳:鈴木貴宇)

It is a great pleasure to write a few words of welcome for the exhibit this winter and spring, Images of Postwar Japanese Workers. The several thousand posters in the collection at the Ohara Institute of Social Research constitute one of that institution’s crown jewels. They literally allow us a view of the way Japanese labor and other social movements imagined their world, and the world they hoped to create in the future. To have this new exhibit with a focus on the postwar era adds greatly to our understanding of that era, and of the importance of the poster collection.

As I best recall, I was doing research into the history of Japanese labor before World War II when the Ohara Institute first received and began curating this collection. Given my focus at the time, I looked at some of the posters from the interwar era, and was impressed at their force and variety. In addition to exhibits mounted in Japan and curated by the Ohara Institute itself, some years ago Christopher Gerteis created an online digital gallery and an insightful framing essay as part of the Visualizing Cultures project founded at MIT by John Dower.

https://visualizingcultures.mit.edu/protest_interwar_japan/index.html

So I must confess that until now, despite my own research and writing on the postwar era in Japan I had not given sufficient attention to the postwar posters in the Ohara Collection. But by juxtaposing the richly curated posters in this exhibit with the prewar posters introduced by Gerteis and others, one learns a great deal about not only postwar Japan’s history, but its longer 20th century context.

For me, the well selected items in this collection offer insight into the transition from what I call “transwar” Japan to “postwar” Japan. What I mean by “transwar” is a political, social, and cultural world stretching roughly from the 1920s through the 1950s, where despite the obvious rupture of war and defeat, one finds important continuities in social structure, in political economy, and—more relevant here—in the configuration of social movements.

To put it less abstractly, to me the posters in this exhibit from the 1940s through roughly 1960 have more in common with the prewar posters in the Ohara Institute collection than they do with the posters in this exhibit from the 1960s and beyond. This is true, I believe, in both the visual vocabulary—the iconic presentation of militant workers and social class division—and in the nature of demands raised by Japanese unions. As described in the specific panels of this exhibit, we see a shift in emphasis from production to consumption, a shift toward workers configured as middle class “salarymen” and working women, and a diminished intensity of class conflict.

Of course, this is not the only way to read the trajectory traced in the images in this exhibit. I invite all of you to visit and view and develop your own perspectives.

Andrew Gordon

Professor of History, Harvard University

Ushioda Fellow, Tokyo College Institute for Advanced Studies, Tokyo University